Depressive Menschen werden schnell stigmatisiert, weil sich viele gar nicht vorstellen können, was da überhaupt ein Problem oder gar eine Krankheit sein soll. Meist wird die Depression mit Charakterzügen gleichgesetzt. Es herrschen nach wie vor zahlreiche Vorurteile. Doch wie kann ein depressiver Mensch überhaupt mit diesen umgehen, ohne dass sie in eine weitere Abwärtspirale münden? Wie kann der Umgang mit Stigmatisierung aussehen?

Hinweis: Gerade experimentiere ich mit ChatGPT, da es mich interessiert, ob ich so noch weitere Impulse oder eine umfassendere Recherche bekomme. Trotzdem sind die Texte von mir, denn ich entscheide, was auf die Homepage kommt – und entscheide natürlich auch, inwiefern das, was mir ChatGPT ausspuckt, glaubhaft, nachvollziehbar, relevant und zur Weiterbearbeitung durch mich überhaupt brauchbar ist. Aber, da es sich für mich richtig anfühlt, auch wenn es eine KI und kein Mensch ist, nenne ich ChatGPT dieses Mal als eine Art Co-Autor bzw. Sparringpartner.

Vorurteile, die zur Stigmatisierung führen

Ich fragte Chat GPT, welche Vorurteile die KI kennt. das war gleich eine ganze Menge. Vom üblichen „nur eine Phase“ und zusammenreißen kamen dort auch einige sehr harte Vor-Verurteilungen vor:

„Depressive Menschen sind einfach faul oder unmotiviert.“

„Depressionen sind nur eine Ausrede, um nicht arbeiten zu müssen.“

„Depressive Menschen sind unzurechnungsfähig oder nicht in der Lage, rationale Entscheidungen zu treffen.“

„Depressionen sind eine Schwäche und können durch „härtere“ oder „diszipliniertere“ Menschen überwunden werden.“

Wow, das zieht auch mir den Boden unter den Füßen weg und bringt mich bereits beim Lesen dazu, mich rechtfertigen zu wollen: „Ich habe aber doch sogar neben einer 39-Stunden-Woche eine Bachelorarbeit geschrieben…“ Das trifft mich heftig, weil es an meinem Leistungsanspruch gegenüber mir selbst rüttelt. „Für meine Bachelorarbeit und in meinem Job musste ich doch auch rationale Entscheidungen treffen.“ Und so weiter.

Doch genau das ist es, was wir depressive Menschen befürchten, oder? Dass wir mit unserer Krankheit gleichgesetzt werden und all die Bemühungen, wenigstens halbwegs zu funktionieren, bloß keine Fehler zu machen und und und, plötzlich vollkommen negiert werden, als ob wir nie, niemals irgendetwas gemacht haben. Selbst wenn wir selbst es uns allzu gerne einreden: „Du kriegst aber auch nie was auf die Reihe.“ Ich kämpfe immer wieder gegen diese Selbstverurteilung. Wenn sie dann noch von außen kommt, fühle ich mich endgültig als Komplettversager.

Diese Vorurteile können auch heftige Auswirkungen im beruflichen Umfeld haben.

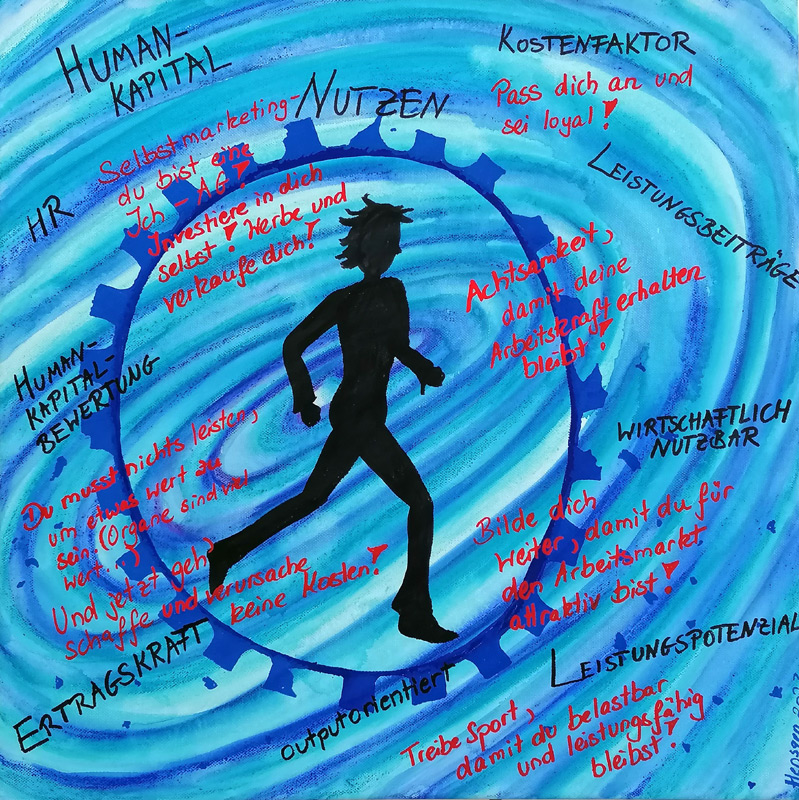

Berufliche Auswirkungen der Stigmatisierung

Als ich ChatGPT nach den Auswirkungen einiger Vorurteile auf den Job fragte, hatte ich bereits einige im Hinterkopf:

- Wer als „faul“, „nicht zuverlässig“ und „undiszipliniert“ gilt, bekommt gewöhnlich weder ein interessanteres Arbeitsfeld oder Projekt, wird bei Wichtigem gerne ausgeschlossen, ist in vielen Teams unwillkommen und muss aufpassen, nicht auf dem Abstellgleis zu landen.

- Die Person wird auch nicht befördert.

- Gehaltserhöhung? Fehlanzeige!

- Es gibt keine Weiterbildungsmöglichkeiten oder diese werden verwehrt.

- Selbst kleine Fehler und wenn der / die Betroffene „nein“ sagt, werden als Teil der Krakheit bzw. als Faulheit gewertet.

- Beim Flurfunk verbreiten sch selbst die kleinsten Fehler oder eine vermeintliche miese Laune schneller.

- Allgemein kann es bei wenig einfühlsamen Kolleginnen und Kollegen zur Isolation und zu Beleidigungen kommen, meist verpackt als kleine Spitzen, die gar nicht so leicht zu fassen sind.

- Es kann zu Mobbing und Bossing kommen.

ChatGPT brachte noch weitere Nachteile:

- „[…] sie könnten sogar diskriminiert oder gekündigt werden.“

- „Wenn Depressionen als Zeichen von Schwäche angesehen werden und die Erwartung besteht, dass depressive Menschen sich „zusammenreißen“ sollten, können sie zögern, um Hilfe zu bitten oder über ihre psychische Gesundheit zu sprechen. Dadurch fehlt ihnen möglicherweise der Zugang zu angemessener Unterstützung, sei es in Form von flexiblen Arbeitszeiten, Therapiemöglichkeiten oder anderen Ressourcen.“

Gerade der letzte Punkt ist wichtig. Ich rechne mit Nachteilen, also traue ich mich nicht, Hilfe zu holen. So kommt es aber zu weiteren Nachteilen bzw. es kann dazu führen, dass ich womöglich gar nicht mehr arbeiten kann.

Erfahrung mit Stigmatisierung am Arbeitsplatz

Mir selbst fallen einige Punkte ein, wie man mit der möglichen Stigmatisierung am Arbeitsplatz umgehen kann. Ich versuchte es mit Offenheit.

Doch eines ist sicher: Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob überhaupt die Dpression thematisiert werden soll. Ich versuchte zwar, so offen wie möglich am Arbeitsplatz darüber zu informieren. Trotzdem war es nicht leicht und natürlich rief ich damit einige Reaktionen hervor, die mich erst recht heftig trafen. Immerhin arbeitete ich bereits über ein Jahrzehnt dort, ich erwartete also, dass mich meine Kolleginnen und Kollegen unabhängig meiner Depression sahen. Das ist vermutlich aber gar nicht so einfach.

Ich traf auf manche dummen Sprüche (meist durch die verbreiteten Vorurteile), bei einigen auf viel Verständnis und Unterstützung und bei anderen auf Hilflosigkeit. Überwiegend also auf die letzten beiden Reaktionen, aber die dummen Sprüche gab es natürlich ebenfalls. Hier musste ich aufpassen, dass ich die nicht in meinem Kopf überbewertete und die anderen, viel hilfreicheren Reationen, die ja den größeren Teil ausmachten, bei meiner Bewertung verkleinerte.

Ja, das ist eine der zahlreichen Fallen des negativen Denkens der Depression. 😉

Umgang mit Stigmatisierung am Arbeitsplatz

Mir half es

- zunächst meine engsten Kollegen (ja, waren alles Männlein) zu informieren und mir so Unterstützung zu holen.

- mich selbst über meine Erkrankung informieren und so einige Fragen beantworten zu können.

- mir selbst zu verdeutlichen, dass einige sehr erfolgreiche Menschen ebenfalls (zumindest zeitweise) depressiv waren.

- professionelle Hilfe durch meine Therapie zu erhalten.

- meinen Vorgesetzten von meiner Erkrankung zu erzählen.

Hier noch weitere Vorschläge von ChatGPT:

- „Es ist wichtig, Ihre eigenen Grenzen zu erkennen und zu setzen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre psychische Gesundheit durch stigmatisierende Kommentare oder Handlungen beeinträchtigt wird, sollten Sie dies klar kommunizieren. Geben Sie an, welche Art von Unterstützung Sie benötigen und welche Maßnahmen helfen könnten, Ihre Arbeitsumgebung positiver zu gestalten.“

- „Nehmen Sie sich Zeit für Selbstfürsorge und achten Sie auf Ihre psychische Gesundheit. Das kann bedeuten, regelmäßige Pausen einzulegen, Achtsamkeitsübungen zu praktizieren, ausreichend Schlaf zu bekommen und eine gesunde Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten. Indem Sie sich selbst gut umsorgen, können Sie besser mit Stigmatisierung umgehen.“

- „Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen und Rechte, die Sie als Mitarbeiter mit psychischer Erkrankung am Arbeitsplatz haben. Es gibt möglicherweise Schutzmaßnahmen und Unterstützungssysteme, die Ihnen zur Verfügung stehen.“

Ja, das kann helfen. Anfangs hatte ich jedoch Schwierigkeiten, meine Grenzen überhaupt zu sehen oder überhaupt zu akzeptieren, dass ich krank war. Heute noch fällt es mir schwer. Insofern fällt es mir auch schwer, mit der gesetzlichen Keule zu winken. Das muss jede(r) für sich entscheiden. Mir war ein offenes Miteinander am wichtigsten und es funktionierte recht gut.

ChatGPT nannte außerdem, dem Arbeitgeber vorzuschlagen, „Sensibilisierungsprogramme oder Schulungen zu Depressionen und psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz anzubieten“. Allgemein halte ich das für eine gute Idee – vor allem in Bereichen, in denen viel mit anderen Menschen gearbeitet wird, die ebenfalls an psychischen Erkrankungen leiden (können).

Vorurteile im privaten Bereich

Hier kann es richtig weh tun, trifft man auf Unverständnis. Gerade wenn aus dem ganz engen Umfeld ein Kommentar kommt wie „hach, trink eine Tasse Tee und lass mal die Seele baumeln“. Ich fühlte mich absolut gar nicht ernst genommen. Im Gegenteil! Ich fühlte mich, als ob ich wegen nichts jammern würde, mich anstellen würde… Die Menschen im Arbeitsumfeld können nahe sein, doch Leute, die emotional richtig nahe stehen, also Familie und Freunde, die können durch unbedachte Äußerungen richtig verletzen.

Die Vorurteile sind jedoch auch hier aktiv und gar nicht so einfach abzustellen. Wie oft denken andere, dass es sich nur um eine Phase handelt oder gute Gedanken, mal raus gehen, etwas Sport treiben usw. hilft? Oder „triff dich mal mit anderen Leuten und höre auf, um dich selbst zu kreisen“? „Du musst rausgehen unter die Leute.“ „Du hast doch nix. Guck doch mal, wie gut es dir geht!“

„Depressive Menschen sind egoistisch und selbstbezogen.“ nannte ChatGPT als weiteres Vorurteil, das auch privat zu einer Stigmatisierung führen kann.

Interessant ist das gerade dann, wenn man sich dann mal umschaut, welche Menschen am meisten mit einer Depression in Behandlung sind. Also in meinen Gesprächsgruppen, im Krankenhaus oder in der Reha traf ich genau auf diese Leute, die auch dort die absolute Mehrzahl waren: Menschen mit sozialen Berufen, dem Bildungsbereich und/oder dem Pflegebereich. Das passt nicht zu dem Vorurteil „egoistisch und selbtbezogen“. Außerdem waren auffallend viele dort, die sehr leistungsbezogen, perfektionistisch und einfühlsam waren. Also diejenigen, die ich als „Leistungsträger unserer Gesellschaft“ (also nicht die selbstverliebten BWLler) bezeichnen würde. Ohne sie würden wir gar nicht als soziale Gemeinschaft funktionieren.

Doch wie sieht der Umgang mit Stigmatisierung im privaten Bereich am besten aus? Was kann ich tun?

Umgang mit Stigmatisierung im Privaten

Auch hier finde ich, dass Offenheit am meisten hilft. Selbstverständlich habe ich keine Lust, jeder flüchtigen Bekanntschaft davon zu erzählen, aber gerade bei meinen engsten Vertrauten ist es mir wichtig, dass sie Bescheid wissen.

Dies liegt auch daran, weil ich zum Rückzug tendiere. Ich will ganz einfach nicht, dass Menschen, die mir wichtig sind, am Ende noch meinen Rückzug als ihren Fehler ansehen oder es zu anderen Fehlinterpretationen kommt.

Nein, ich ziehe mich zurück, weil es mir nicht gut geht. Du bist vollkommen in Ordnung! Du hast nichts falsch gemacht.

Und falls doch, wenn du mich irgendwie verletzt hast, dann muss ich es ansprechen, denn du kannst es nicht einfach so wissen. Schließlich bist du kein Hellseher.

Ja, das ist oft sehr schwer. Das heißt für mich, dass ich meinem Gegenüber auch erklären muss, welcher Kommentar mich verletzt und weshalb. Huuuuh, und da über ich noch!

Vor allem, weil ich immer die Befürchtung habe, dass ich irgendwelchen Erwartungen nicht entspreche, weil ich befürchte, dass ich zu egoistsch bin oder auch, weil ich es teilweise gar nicht wirklich erklären kann, was da in mir vorgeht. Außerdem will ich nach wie vor viel lieber als starke Person gelten – und da passt das eines „schwächlichen Jammerlappens“, wie ich mich selbst gerne bezeichne, gar nicht.

Ein Teil ist also durchaus Selbststigmatisierung, die ich auf andere Menschen übertrage. Ich fühle mich nicht gut, fühle mich nicht gut genug, minderwertig, mangelhaft – und ich will geichzeitig nicht, dass irgendwer genau das von mir denkt. Das will ich verstecken. Doch wenn ich zugebe, dass ich mit einem Kommentar getroffen wurde, zeige ich meine Schwäche und habe gleichzeitig im Kopf: „Ein getroffener Hund bellt.“ Also ist vielleicht doch etwas an dem Urteil dran?

Gesellschaftliche Stigmatisierung

Vieles ist nunmal auch gesellschaftlich bei uns verankert. Es hat seine Gründe, weshalb seltener Männer in Behandlung sind, aber die Suizidrate bei Männern höher ist. Wie oft müssen Männer und Jungs „stark“ sein, sonst sind sie Schwächlinge, am Ende sogar „Pussys“?

(Oh ja, und diese Rollenzuschreibung und damit verbundene Diskriminierung geht voll in beide Richtungen. Ein „schwacher“ Mann wird als weiblich verunglimpft, was auch zeigt, dass Frauen „nur schwach“ etc. sind. Aber das ist gerade eine andere Baustelle, die ich ebenso übel finde.)

Worüber ich oft stolperte: Ich entspreche nicht der Vorstellung einer depressiven Person. Die können weder lächeln noch lachen. oder auf andere zugehen. Sie sind nicht kommunikativ. Meine Maske, die ich seit Jahrzehnten trage, funktioniert(e) also hervorragend.

ChatGPT meint hierzu: „Die Gesellschaft kann bestimmte Erwartungen und Normen haben, wie jemand sein „sollte“ oder wie sich eine Person mit Depressionen „verhalten sollte“. Dies kann zu Stigmatisierung führen, wenn depressive Menschen diese Erwartungen nicht erfüllen oder nicht den gängigen Stereotypen entsprechen.„

Wie wahr. Du heulst nicht die ganze Zeit, du kannst also keine Depression haben. Ach, nebenberuflich ein Studium durchgezogen? Dann kannst du nicht depressiv sein. Depressive kriegen nichts auf die Reihe und liegen den ganzen Tag im Bett. Ganz einfach? Oder?

Das führt dann dazu, dass Hilfe ausbleibt oder der/die Kranke gar nicht ernst genommen wird.

Stigmatisierung untypischer Depressiver

Neben der „fehlenden Authentizität“, der mangelnden Unterstützung, dass selbst viele Ärztinnen und Ärzte die untypisch depressiv Erkrankten überhaupt nicht erkennen oder erst nehmen, gibt es noch zahlreiche weitere Schwierigkeiten. Bei mir war es zum Beispiel so, dass meine Hausärztin mir zunächst gar nicht glauben wollte, dass ich Suizidgedanken habe. Kann ja nicht sein, dass da was ist, wenn die gegenüber sitzende Frau da freundlich ist und lächeln kann. Die simuliert nur, da ist nichts. Zumindest nichts Akutes.

Auch mit meiner schweren Depression habe ich (scheinbar) noch meinen Alltag bewältigt. Weder magerte ich ab, noch mied ich tagelang die Dusche oder hatte Schlafstörungen. Dass ich im Gegenteil zunahm, teils bloß nicht ungeduscht etc. auch nur den Müll rausbringen wollte, ich könnte ja jemand mit meinem Geruch belästigen, und am allerliebsten nur noch schlief, das passte halt nicht.

Ergebnis? Meine Erkrankung war sehr lange unsichtbar. Auch vor mir selbst, denn ich kannte ja die ganzen Bilder, wie sich ein depressiv erkrankter Mensch verhält. War ich nicht, also musste ich es mir ja einbilden. Zu wehleidig halt, da muss ich noch an mir arbeiten.

Die Stigmatisierung geht also wieder gleich in mehrere Richtungen:

- selbst nicht erkennen und wahrhaben

- viel später erst Hilfe suchen

- von außen sogar für Expertinnen und Experten nicht einfach zu erkennen, erst Recht nicht für Hausärzte und -ärztinnen

- verzögerte Hilfe von außen, wenn Hilfe überhaupt kommt

- allgemein auch im Umfeld nicht ernst genommen werden

- wirkt unglaubwürdig und somit als Simulant oder Wichtigtuer, der (die) nur Aufmerksamkeit will

Und bei mir noch eine gewaltige Selbststigmatisierung: Ich war der festen Überzeugung, dass es anderen viel schlechter geht. Also sollte ich mich zusammenreißen und nicht am Ende gar anderen einen der raren Therapieplätze wegnehmen.

Umgang mit Selbststigmatisierung

Es ist also in erster Linie sogar das allerwichtigste, dass depressiv Erkrankte aufhören, sich selbst zu stigmatisieren. Durch die Selbststigmatisierung fällt es viel schwerer, überhaupt offen zu sein, sich im Umfeld Unterstützung zu holen oder gar professionelle Hilfe zu fordern. Ja, Hilfe ist teilweise auch ein fordern, was gar nicht so einfach ist.

Einige Vorschläge zum Umgang mit der Stigmatisierung gegenüber sich selbst:

- lesen, hören, informieren – über die Depression lernen, wie sie aussehen kann, oder auch bei Unsicherheit den Selbsttest machen und den als Grundlage mit zum Arzttermin nehmen

- versuchen zu akzeptieren, dass eine Depression wirklich eine Erkrankung ist und nicht einfach nur eine Sache des Wollens – und leider nicht so schnell verschwindet

- Hilfe suchen und annehmen, denn alleine ist es schwer, aus dem Loch zu kommen. Auch Gesprächsgruppen sind eine große Hilfe. Es ist so befreiend, dass dort anderen nicht alles erklärt werden muss, weil es ihnen genauso geht – und dass man nicht alleine ist!

- netter zu sich selbst sein. Würde ich so mies zu anderen Menschen sein, wie ich es oft zu mir selbst bin, dann könnte mich keiner leiden. Das ist ein Lernprozess, der sehr viel Geduld und Selbstmitgefühl verlagt.

Hierbei ist Hilfe von außen wichtig, weil es kaum alleine zu schaffen ist:

- negative Glaubenssätze und Denkmuster langsam nach und nach ersetzen (und nö, von „Ich hasse mich.“ zu „Ich liebe mich.“ ist kein Katzensprung, der durch einfaches Umformulieren und permanente Wiederholung geschafft wird)

- selbstabwertende Gedanken durch unterstützende und aufbauende Aussagen ersetzen – Außenstehende ertappen einen schneller bei „meiner Wenigkeit“

- Es muss nicht immer alles perfekt sein. Kleine Schritte sind in Wirklichkeit bereits große Fortschritte, gerade hier. Da man selbst sie jedoch iel zu oft übersieht oder ganz winzig redet, ist auch hier Hilfe von außen wichtig. Aufschreiben hilft auch!

Umgang mit Stigmatisierung – Fazit

Es ist wichtig, zuerst sich selbst zu stärken, indem die Selbststigmatisierung erst einmal aufhört oder zumindest nicht mehr so stark ist.

Informationen und der Austausch mit anderen Betroffenen stärkt ebenso, es gibt auch zahlreiche Erlebnisgeschichten, Podcasts etc.

Mit viel Offenheit im privaten Umfeld können sich Erkrankte eine weitere wichtige Unterstützung holen, die dann hoffentlich stark genug für die Offenheit auch im beruflichen Umfeld macht.

Gesellschaftlich kann Betroffenen ebenfalls durch Aufklärung, Kampagnen, Medienbeiträge usw. geholfen werden.

Ich finde es positiv, dass zahlreiche Prominente über ihre psychischen Erkrankungen sprechen, wodurch deutlich wird, dass es jede(n) treffen kann.

Hier ist eine gewisse Verantwortung bei Medienschaffenden:

Bitte keine Sensationen, keine Verunglimpfung, keine Stereotype! Es geht hier um Menschen und nicht einfach nur um Klicks oder Auflagenzahlen.

Ebenso sind Depressionen keine Modeerscheinung. Es gab bereits früher depressive Menschen. Wir kennen nicht all die Namen, aber zumindest wissen wir von einigen Künstlern, Politikern und anderen damals Prominenten, die Depressionen hatten und sogar Suizid begingen.

Es muss aufhören, dass Depressionen klein geredet werden. Hier sollte jeder einfühlsame Mensch, auch psychisch Gesunde, es akzeptieren, dass dies eine Erkrankung ist. Niemand würde körperliche Krankheiten klein reden, selbst wenn diese weniger tödlich sind!

2020 erfasste das Statistische Bundesamt 9787 Suizide, wobei geschätzt wird, dass die meisten durch psychische Erkrankungen verursacht wurden. Das sind nicht so viele wie die Krebstoten oder diejenigen, die durch Erkrankungen des Herz-Kreislaufssystems starben (Herzinfarkte, Schlaganfälle etc.), aber mehr als die 2724 Verkehrstote, 951 Todesfälle durch Viruserkrankungen (nicht Corona, ich wollte mehr das „Normale“ als Vergleich) sowie, laut DGUV, 347 tödlichen Arbeitsunfälle.

Je mehr psychische Erkrankungen ins Bewusstsein unserer Gesellschaft rücken und Vorurteile verschwinden, umso eher suchen sich Betroffene auch Hilfe und es kommt zu weniger Suiziden. Und umso mehr Stellen, wo Betroffene ohne große Hürden Hilfe finden können, werden hoffentlich geschaffen.